消费级芯片强行上车靠谱吗!小米汽车最近推出了一项颠覆行业的举措股票配资社区,将手机芯片装进了最新上市的YU7车型中。这款车型搭载了骁龙8 Gen3处理器,官方宣称开机仅需1.35秒,整车OTA升级最快15分钟完成,性能远超传统车规级芯片。这一消息在汽车圈引起了广泛关注,人们纷纷讨论手机芯片能否适应汽车严苛的环境。

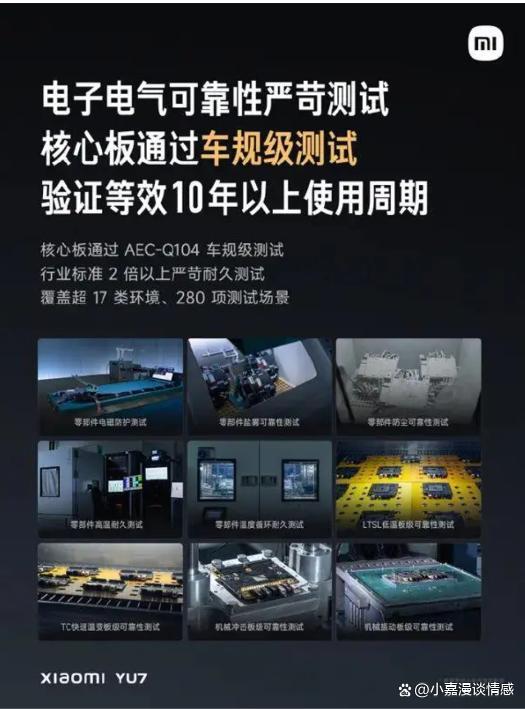

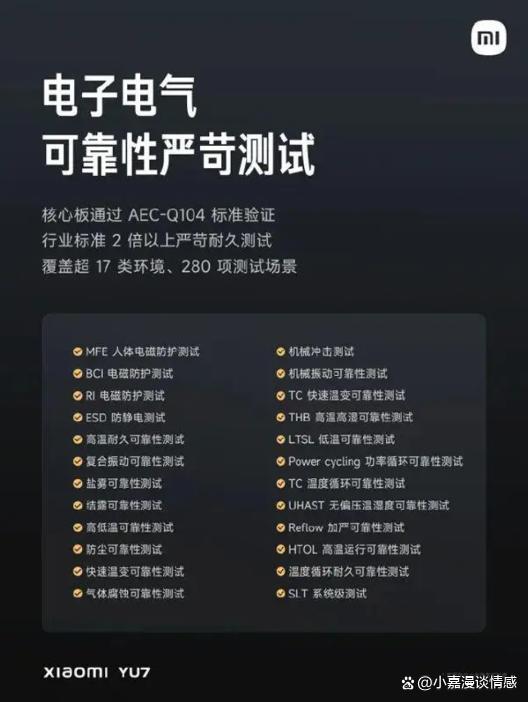

传统车企对芯片的选择一向谨慎,车规级芯片需要通过AEC-Q104认证,涵盖极端环境测试,确保至少10年的使用寿命。相比之下,消费级芯片设计寿命仅为3-5年,缺陷率容忍度也更高。尽管有车企曾偷偷使用手机芯片,但从未像小米这样公开宣传。

小米敢于尝试的原因在于其四合一域控架构。YU7将辅助驾驶、通讯、座舱和整车控制四大模块集成到一块芯片上,并通过改进封装工艺,使骁龙8 Gen3能够承受电磁干扰和盐雾侵蚀等测试。供应链人士透露,小米还重新设计了散热系统,增加了防潮防震涂层,优化了电流供应方案。

骁龙8 Gen3的成本仅为高通车规芯片8295的一半,但性能高出40%。更强的CPU使得语音交互延迟缩短30%,Adreno 750 GPU则使3D导航画面流畅度提升两倍。这意味着消费者可以用更少的钱买到更快的车机系统,而对小米来说,这是用“技术普惠”打破行业规则的重要一步。

然而,批评者指出,手机芯片通过实验室测试并不意味着能应对真实路况。新疆吐鲁番夏季地表温度超过70度,东北漠河冬季冷启动需要芯片在零下35度瞬间激活,这些场景下的冗余设计是否足够仍存疑。此外,AEC-Q104要求芯片在85度环境中连续工作1000小时,而手机芯片只需通过60度、500小时测试。小米宣称的“等效10年使用周期”实际是加速老化测试推算结果,真实寿命仍有待验证。

若全行业效仿小米,车规级芯片市场规模可能萎缩30%。这对高通、英伟达等芯片巨头无疑是巨大打击。某芯片厂商高管私下抱怨称,他们花费数亿美元做车规认证,结果小米用消费级芯片抢走市场,这对行业生态是毁灭性打击。

消费者对此反应不一。年轻车主愿意为更快的系统响应买单,但有孩子的家长担忧辅助驾驶系统的稳定性。这种矛盾在二手车市场尤为突出:五年后首批YU7流入市场时,买家如何确认芯片寿命?残值评估体系能否跟上技术迭代?

在新能源车价格战背景下,车企对成本敏感度达到历史峰值。某新势力车企采购总监透露,现在每辆车芯片成本占比超过40%,节省100元就能多装一个激光雷达。这种竞争催生出“芯片减配”的灰色地带:有的品牌用低配芯片冒充高配,有的通过OTA偷偷限制芯片性能。

当车企依赖消费级芯片时,相当于把命运交给手机产业链。骁龙8 Gen3每年迭代一次,而车规芯片通常5年一更新。这种代际差可能导致三年后出现“芯片荒”,老款车型找不到适配芯片,维修成本飙升。数据显示,2023年因芯片停产导致的车辆维修纠纷同比增长87%。

小米的技术突破值得鼓励,但汽车安全不容忽视。建议监管部门建立芯片溯源机制股票配资社区,要求车企公开芯片型号及测试报告;同时推动车规级芯片国产化,打破国外巨头垄断。消费者购车时也应多加询问:“这颗芯片是为汽车设计的,还是手机改装的?”

航心配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。